他的亵渎即是赞美,赞美即是批评. 赞美丑态,因为它开出人的恶花,赞美虚无,那代表着对自由的索偿;全片甚少对白,用演员的身体做精神的语言,以这种扭曲展现人的常态,以血肉模糊还原生命的组成;各段配乐搬出做专辑从头到尾也能自成一部普世乐曲;直到最后,我发现自己看的是一个精神病患者康复的故事,像是伯格曼的奇幻版配置,扩化《威利的游乐园》,母题是《威利的游乐园》,母亲是根植于“我”一生的宗教/邪教,弑母是佐杜洛夫斯基的第一个结局,然而“你永远不能摆脱我,我早已根植在你的身体里.

赞美丑态,因为它开出人的恶花,赞美虚无,那代表着对自由的索偿;全片甚少对白,用演员的身体做精神的语言,以这种扭曲展现人的常态,以血肉模糊还原生命的组成;各段配乐搬出做专辑从头到尾也能自成一部普世乐曲;直到最后,我发现自己看的是一个精神病患者康复的故事,像是伯格曼的奇幻版配置,扩化《威利的游乐园》,母题是《威利的游乐园》,母亲是根植于“我”一生的宗教/邪教,弑母是佐杜洛夫斯基的第一个结局,然而“你永远不能摆脱我,我早已根植在你的身体里. ”童年时家庭内的酝酿的心魔控制着“我”,精神病的实体.

”童年时家庭内的酝酿的心魔控制着“我”,精神病的实体. 可是佐杜洛夫斯基又延续了第二个结局,要开展自己的人生,不能让自己成为妈妈们向世界复仇的利器,沿途结识之友助“我”把母亲的尸体扔出窗口火化,要彻底火化“我”的病态,后以幻影退去.

可是佐杜洛夫斯基又延续了第二个结局,要开展自己的人生,不能让自己成为妈妈们向世界复仇的利器,沿途结识之友助“我”把母亲的尸体扔出窗口火化,要彻底火化“我”的病态,后以幻影退去. (广播续

(广播续 内容只和导演本人有关且本人也入镜,换成名导(譬如金基德《威利的游乐园》),一定是极度自恋的产物,但对于中国新手导演,不拍自己身边琐事又能拍什么呢,因为想用摄像机记录真实社会,是很容易走上犯罪道路的呀.

内容只和导演本人有关且本人也入镜,换成名导(譬如金基德《威利的游乐园》),一定是极度自恋的产物,但对于中国新手导演,不拍自己身边琐事又能拍什么呢,因为想用摄像机记录真实社会,是很容易走上犯罪道路的呀. 所以关起门来拍自家人也是不得已为之,好在导演有一个歌唱家家族.

所以关起门来拍自家人也是不得已为之,好在导演有一个歌唱家家族. 本片好处在于,开头在启动了“私录影”后,融入片中社会关系的主视角镜头逐渐隐去自身,随着姐死那段对天命的引入,镜头成为无喜无悲的“冷眼”,飘荡于这个蒙上一层冰霜、生命力又使它解冻再次发芽的家里,看到后面甚至觉得这是一部有第四面墙的电影.

本片好处在于,开头在启动了“私录影”后,融入片中社会关系的主视角镜头逐渐隐去自身,随着姐死那段对天命的引入,镜头成为无喜无悲的“冷眼”,飘荡于这个蒙上一层冰霜、生命力又使它解冻再次发芽的家里,看到后面甚至觉得这是一部有第四面墙的电影. 素材零碎的基础下做到的最大程度的行文流畅,人为“组稿”永远比不上老天“写诗”,因此拍摄技法在这个“横死”和“缓生”主题下也不那么重要了,纪录片有时抓住现实就是极好.

素材零碎的基础下做到的最大程度的行文流畅,人为“组稿”永远比不上老天“写诗”,因此拍摄技法在这个“横死”和“缓生”主题下也不那么重要了,纪录片有时抓住现实就是极好. 自家人拍完,“最容易的”用完了,期待导演第二部尼古拉斯·凯奇扮演的看门人被迫在一个扭曲的游乐园里过夜,在那里他陷入了一场恶梦.

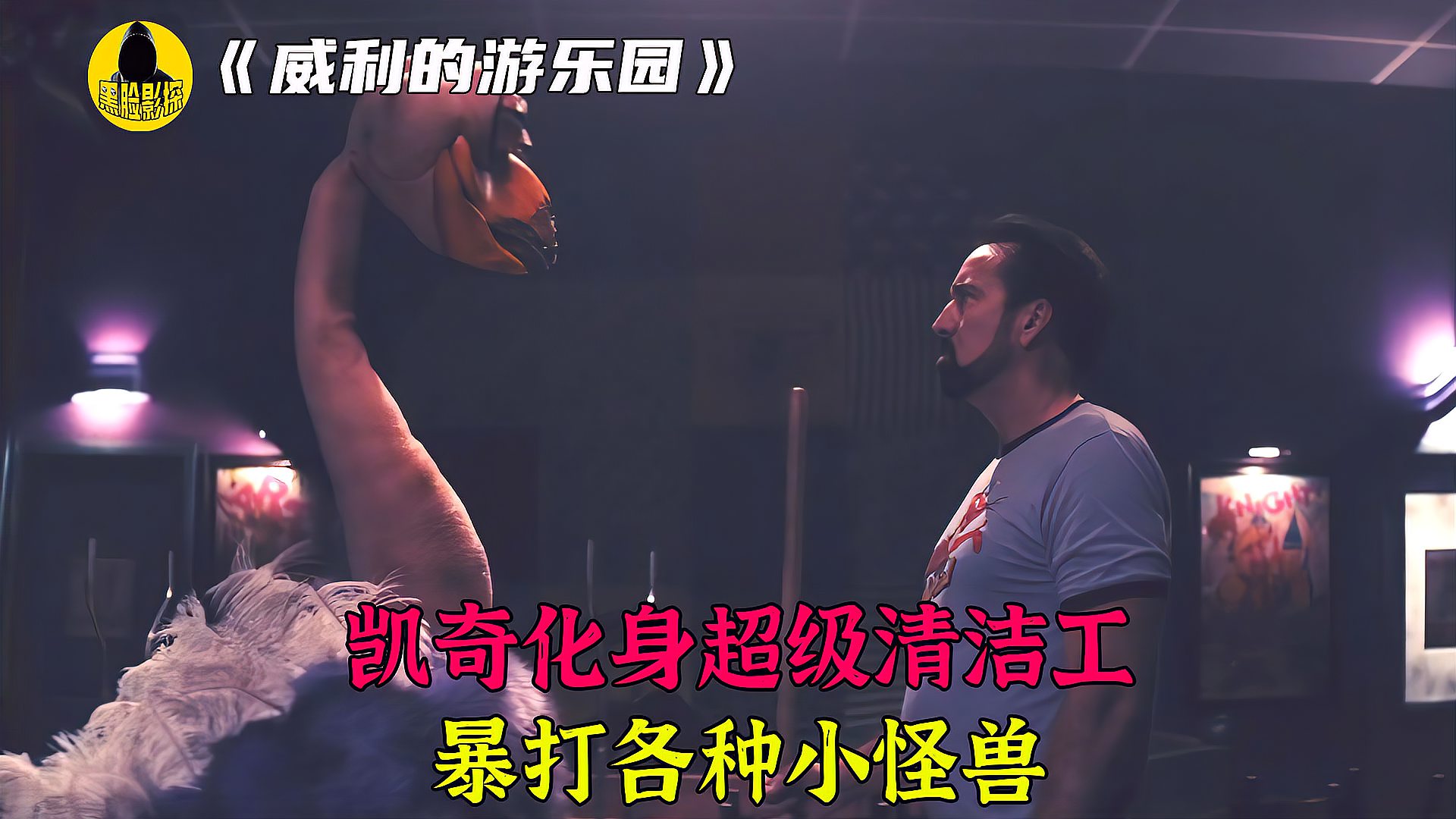

自家人拍完,“最容易的”用完了,期待导演第二部尼古拉斯·凯奇扮演的看门人被迫在一个扭曲的游乐园里过夜,在那里他陷入了一场恶梦. 当动画角色们变得栩栩如生时,看门人必须各个攻破,才能活直到早晨并离开游乐园.

当动画角色们变得栩栩如生时,看门人必须各个攻破,才能活直到早晨并离开游乐园.